E se Zorzo o Zorzi da Bassano vedesse ora il nostro paesaggio, il nostro ambiente così spesso maltrattato come lo dipingerebbe? Quale cosa più di altre catturerebbe la sua attenzione per poi trasfigurarla su tela? Quale sarebbe la scelta dei colori e quali le principali allegorie da esprimere?

Sono passati più di cinquecento anni da quando Giorgione contemplando la natura come mai nessuno prima di lui aveva fatto, la porta nelle sue opere in modo appassionato, tanto da renderla protagonista assoluta dei suoi lavori.

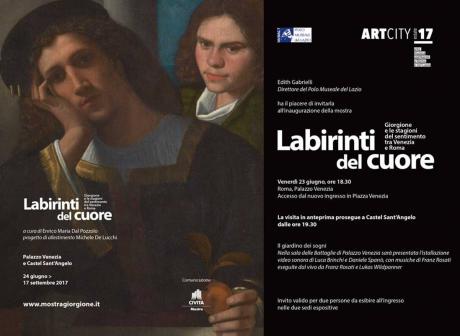

Nei suoi quadri il paesaggio veneto si fonde con quello dell’anima e l’amore per i particolari ci parla di una grande, acuta sensibilità. Ne è prova provata la mostra dal titolo “Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma” che rimarrà aperta dal 22 giugno al 17 settembre. Il percorso espositivo comprende complessivamente 45 dipinti, 27 sculture, 36 libri a stampa e manoscritti, oltre a vari altri oggetti e disegni, dividendosi tra Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo.

Si tratta di una vernissage realizzata intorno al quadro de “I due amici”, un doppio ritratto considerato da gran parte della critica come uno dei punti fondanti dell’opera pittorica del maestro di Castelfranco, ma ancora poco conosciuto rispetto ad altri suoi lavori. Una tela che, tuttavia, segna una svolta nella ritrattistica italiana del primo Cinquecento.

Il quadro appare strettamente legato ad un particolare clima culturale, che è quello della gioventù lagunare nel momento di massima espansione politica, alla vigilia del radicale ridimensionamento a cui sarà costretta la Serenissima. Il doppio ritratto di Giorgione è conservato nelle collezioni di Palazzo Venezia e conferma inconfutabilmente il rapporto dell’artista veneto con la Città eterna.

Le prime notizie che giungono a noi sulle origini del pittore risalgono a fonti cinquecentesche, che lo ricordano originario di Castelfranco veneto, dove nacque nel 1477-1478.

Giorgio da Castelfranco viene spesso indicato come “Zorzo” o “Zorzi” secondo il dialetto locale, e viene citato come Giorgione a pochi anni dalla morte. L’accrescitivo rimanda alla sua costituzione fisica tutt’altro che mingherlina. Nessun documento consente riferimenti certi alla prima giovinezza del pittore, né si sa esattamente quando abbia lasciato Castelfranco, ma come riportano alcuni documenti giunse a Venezia giovanissimo, alloggiando nella bottega di Giovanni Bellini, da cui riprese il gusto per il colore e l’attenzione per i paesaggi.

Nella tela “Il doppio ritratto” leitmotiv dell’esposizione romana, sono raffigurati due giovani: uno in primo piano e l’altro alle sue spalle, entrambi rivolti verso lo spettatore e rispettivamente con una posa leggermente ruotata verso destra il primo, verso sinistra l’altro. Lo sguardo del giovane più arretrato è piuttosto indagatore, mentre quello del ragazzo in primo piano è assai dolce. Amicizia, amore, chissà? La tela, attribuita a Giorgione sin dall’inventario Ludovisi (1633), resta ancora oggi ricca di oscuri significati, dovuti soprattutto al mancato riconoscimento dei personaggi raffigurati in essa. La presenza di un melograno nella mano del primo dei due giovani, oltre che la sua espressione, suggerisce indubbia malinconia. Assai più enigmatica è la seconda figura, quella sullo sfondo, caratterizzata da una luce riflessa che potremmo definire sottilmente beffarda.

La mostra che raccoglie le tele di Giorgione, ma anche quelle di altri maestri del Cinquecento veneto , tra cui Tiziano, Ludovico Carracci e il Romanino, così come suggerisce il titolo annuncia un tuffo dentro i sentimenti che, nel contesto lagunare, si dipana tra amicizie, amori platonici e goderecci dei giovani nel periodo rinascimentale.

All’inizio del Cinquecento Venezia controllava un territorio diviso in “Stato di Terra”, dall’Adda all’Isonzo e “Stato da Mar”, comprendente Istria, Dalmazia, Isole Ionie, Creta, le Cicladi e parte delle Sporadi e Cipro.

La città si andava affermando come uno dei centri artistici più vivaci e innovativi della Penisola, grazie anche alla prosperità delle attività commerciali e mercantili, nonché alla ricchezza del suo

mercato, uno dei più cosmopoliti d’Europa. La politica generale in quegli anni era orientata verso la riconversione da impero marittimo a potenza di terraferma, all’interno degli equilibri politici tra gli Stati italiani. Da un punto di vista culturale la città si andava affermando come centro di studi umanistici, soprattutto grazie alle tipografie che pubblicavano i testi classici. A questo si aggiungeva un fervido interesse verso gli studi di archeologia, i dati scientifici e soprattutto le discipline botaniche. Uno dei dibattiti che animavano i salotti culturali veneziani dell’epoca riguardava la possibilità di conciliare la vita cosiddetta contemplativa (come l’attività filosofica e religiosa da compiersi in solitudine) e la vita attiva, intesa come servizio alla comunità.

Su questo sfondo, per quanto riguarda la pittura, Giorgione fu l’artista che, in poco più di dieci anni di attività, operò un radicale rinnovamento del linguaggio espressivo su tela.

Figura per molti versi ancora inedita, proprio a causa delle poche notizie biografiche certe, fu tuttavia un artista perfettamente integrato nella cerchia degli intellettuali aristocratici, per i quali realizzò ritratti e soprattutto opere di formato ridotto dai complessi significati allegorici.

Meditando su modelli leonardeschi, Giorgione arrivò a sviluppare uno stile in cui il colore diviene l’elemento predominante dell’opera: spesso steso direttamente sulla tela senza un preciso disegno preparatorio, un cromatismo che genera luce per macchie riuscendo a definire il volume delle figure, la morbidezza e il rilievo con effetti di “avvolgimento atmosferico”, quel singolare risultato per cui le figure sembrano indissolubilmente parte del paesaggio, inserite in esso, partecipi e compenetrate, rispettose e mai prevalenti.

La mostra “Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma” è curata da Enrico Maria Dal Pozzolo, uno dei maggiori esperti della pittura veneta tra l’età rinascimentale e quella barocca, con la collaborazione di un Comitato scientifico composto da Lina Bolzoni, Miguel Falomoir, Silvia Gazzola, Augusto Gentili e Ottavia Piccoli.